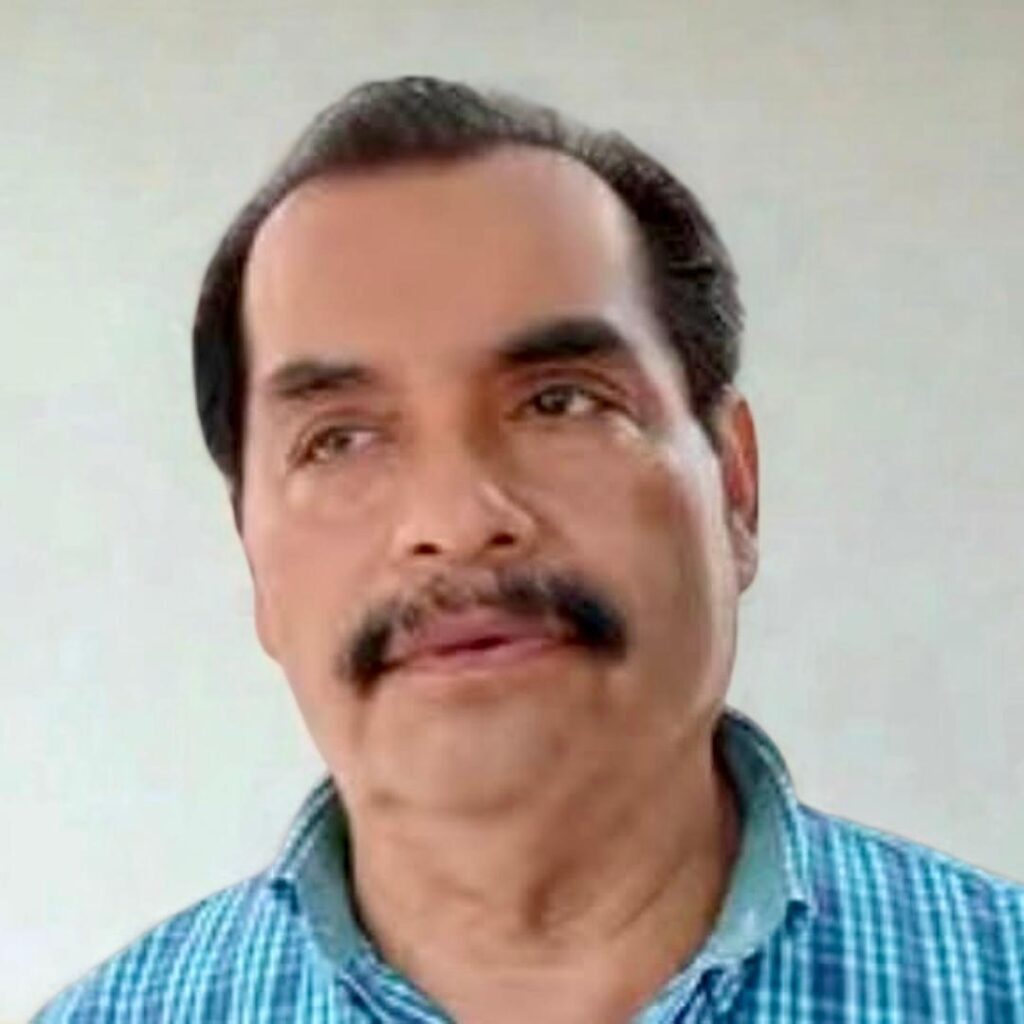

Profr. Marcelino H. Martínez

Enero 03, 2026

La democracia no puede ni debe convertirse en el traje a la medida de gobiernos autoritarios que la invocan solo para legitimarse, mientras la vacían de contenido.

Cuando el poder se apropia del lenguaje democrático para perpetuarse, imponer ideas por la fuerza y justificar la violencia, deja de gobernar para el pueblo y comienza a gobernar contra él.

El resultado no es estabilidad ni progreso, sino pobreza, miedo y una sociedad atrapada en la resignación.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿en qué momento la defensa del Estado se transforma en la defensa de un régimen?, ¿cuándo la soberanía deja de representar a la ciudadanía para convertirse en un escudo que protege a quien concentra el poder? Estas interrogantes marcan la línea que separa a un gobierno legítimo de uno autoritario.

A lo largo de la historia, los regímenes de este tipo han recurrido a un recurso recurrente, la construcción de enemigos externos.

Bajo discursos de “agresión”, “intervencionismo” o “defensa nacional”, se desvían responsabilidades internas, se justifican medidas extraordinarias y se refuerza el control político.

No se trata de negar la complejidad geopolítica, sino de advertir que, muchas veces, estos conceptos funcionan más como herramientas retóricas que como realidades comprobables.

La figura del gobernante autoritario se consolida cuando desaparecen los contrapesos.

La concentración del poder, la persecución de la disidencia, la captura de las instituciones y el uso permanente de estados de excepción erosionan el marco legal que dicen defender.

En ese contexto, la legalidad pierde legitimidad, porque las normas han sido moldeadas para servir al poder y no para limitarlo.

Confundir al Estado con su líder es una de las estrategias más peligrosas del autoritarismo.

Presentar cualquier crítica o posible caída del gobernante como un ataque al país busca anular el debate y someter a la ciudadanía a una falsa lealtad.

Los pueblos no son propiedad de sus gobernantes, ni la identidad nacional depende de la permanencia de una persona en el poder.

Aún más preocupante es la apelación a la confrontación y a la movilización armada en nombre de la defensa nacional.

Cuando un gobierno coloca la supervivencia del régimen por encima del bienestar social, expone a su población y normaliza la violencia como herramienta política.

La retórica de unidad y patria, en estos casos, suele encubrir el miedo a perder el control.

Hablar de tiranía no es simplificar la realidad ni justificar intervenciones externas.

Es reconocer que ningún poder puede considerarse legítimo cuando se sostiene únicamente en la fuerza, el miedo y la negación sistemática de derechos.

Las dictaduras, tarde o temprano, enfrentan su propio límite, la imposibilidad de gobernar indefinidamente contra la voluntad de su pueblo.

En el mundo actual no deberían tener cabida gobiernos anclados en el pasado, obsesionados con conservar el poder a cualquier costo.

La verdadera soberanía se construye con instituciones sólidas, libertades garantizadas y una visión de modernidad que priorice el bienestar colectivo por encima de intereses mezquinos y ambiciones personales.

Recordarlo no es un acto de confrontación, sino un ejercicio indispensable de responsabilidad cívica.

En una democracia verdadera en los países, nace siempre la paz.